Narciso vide la propria immagine riflessa nell’acqua e se ne innamorò al punto tale da perdere la vita, logorato dal dolore per non essere riuscito a fare propria quella presenza che appariva e spariva dalle acque e da queste tenuta prigioniera, che viveva in sincronia coi gesti e i sentimenti di lui, inconsapevole che quella altri non era che il suo riflesso: ”Spera in un amore che non ha corpo, crede che sia un corpo quella che è un’ombra… il riflesso della tua figura. Non ha nulla di suo questa immagine; con te è venuta e con te rimane; con te se ne andrebbe – se tu riuscissi ad andartene!” [Ovidio, Metamorfosi, trad. Bernardini Marzolla].

L’immagine e il suo riflesso: un tema che ha attraversato il pensiero occidentale sin dall’antichità, allorché Platone, nel ”mito della caverna”, aveva postulato l’idea di una specularità tra le cose reali, appartenenti all’Assoluto e il loro riflesso, simboleggiato dalle ombre, proiezioni distorte ed imitate di quello.

Il pensiero cristiano riprende tale concetto e fa dello specchio una metafora di contemplazione, di conoscenza esteriore ed interiore, un riflesso imperfetto della condizione umana rispetto alla perfezione delle cose divine (si confronti a tal proposito San Paolo, I Lettera ai Corinzi, 13,12, in cui si afferma: ”Vediamo ora in uno specchio in maniera confusa” [Gabriella Codolini].

Ad oggi anche la letteratura, la psicologia e, soprattutto l’arte, interpretano lo specchio allo stessa maniera, alle volte vedendo nella immagine riflessa una visione ironica e illusoria del mondo, un suo superamento e, se si vuole, un suo stravolgimento.

Di ironia e illusione parla Jean Braudillard, marcando al contempo la differenza con la dimensione virtuale della stessa.

Egli afferma che ”un’immagine è propriamente un’astrazione del mondo reale e, per ciò stesso, inaugura la potenza dell’illusione. La virtualità, al contrario, facendoci entrare nell’immagine, ricreando un’immagine realistica in tre dimensioni (aggiungendo perfino una sorta di quarta dimensione al reale…) distrugge questa illusione’‘ [Baudrillard, Illusione, disillusione estetica, 1997].

La differenza risiederebbe nel ”tempo reale”, nell’istantaneità che ” abolisce qualsiasi illusione del passato come del futuro”.

Eppure, anche in questo caso, si genera illusione; stavolta essa è, tuttavia, perfetta, in quanto realistica, mimetica, data dalla riproduzione e riedizione virtuale del reale, mirando ”allo sterminio del reale per mano del suo doppio”.

Un doppio che crea nuove percezioni per il fatto stesso di non raffigurare, come nel caso della pittura, il reale, ma di riprodurlo nella sua concretezza visiva; l’illusione perduta consiste, dunque, secondo Baudrillard, nel venir meno dell’alea magica, onirica, che avvolge un’immagine pittorica.

I nuovi mezzi tecnologici, la fotografia e il video, si discostano dall’arte tradizionale per il fatto stesso di imporsi come strumenti dapprincipio marginali, ma che hanno rappresentato, in determinati periodi storici, importanti mezzi di esplorazione e studio, divenendo il fulcro di ricerche teoriche e artistiche che han finito per imporli come nuove forme d’arte.

La loro storia corre in parallelo a nuove scoperte, riflessioni, conquiste sociali, storiche e, soprattutto artistiche. La grande rivoluzione rappresentata dalla fotografia fu imponente: la possibilità di catturare un frammento di realtà e renderlo duraturo, immortale, riproducibile, ebbe un’immediata risonanza, tanto che proliferarono studi di fotografi che ben presto elaborarono tecniche sempre più sofisticate capaci di rendere in maniera più dettagliata, realistica, l’immagine, riuscendo anche ad esulare da questa funzione meramente imitativa per riconoscerle un carattere espressivo [Aragon] e valore artistico.

Fu in particolar modo il ritratto a trovare larga eco tra la massa (esaltandone questo aspetto): grandi personaggi e borghesi affollavano gli studi fotografici per farsi immortalare; i fotografi cercavano di dare risalto alle peculiarità fisiche e morali, nonostante venissero rispettati determinati standard (postura, fissità espressiva, sfondi monocromi); sarà Gaspard-Félix Tournachon, il ”Tiziano della fotografia”, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Nadar, a superare questa freddezza e pura meccanicità con l’intento di immortalare, di ”documentare”, l’espressione personale dei personaggi ritratti (come, circa un secolo dopo, farà Christian Boltanski presentando gallerie di ritratti di scomparsi che, pur mantenendo il carattere distaccato di immagini estrapolate da album di famiglia, dona loro, per mezzo di composizioni scritte, una carica emozionale, umana), conferendo ad essi una parvenza di movimento, dinamismo, cercando di catturare il sentimento umano per mezzo della sua espressività affidata al corpo.

Sarebbe un errore, tuttavia, considerare immagini ”pure” le fotografie di allora, illudendosi che la sperimentazione del mezzo non permettesse di intervenire su di esse; al contrario, le manipolazioni dei negativi erano assai frequenti: basti pensare a Man Ray, il quale modificava le immagini ottenendo risultati eccellenti (nonostante fosse anche un abile ritrattista: significativo il ritratto di Peggy Guggenheim, del 1925, in cui, alla classicità dell’insieme, si contrappone il gioco di ombre create intervenendo sui negativi) o Alfred Stieglitz (che nel 1902 fonderà il gruppo dissidente ‘‘Photo-Secession” col fine di far progredire la fotografia in quanto espressione pittorica), per il quale è lecito qualsiasi intervento sul negativo e sulla stampa per ottenere lo scopo prefissato.

Interventi che possono addirittura stravolgere l’immagine, alterarla nel suo insieme, creando una nuova opera e annullando totalmente una riproduzione meramente imitativa: è il caso del fotomontaggio, i cui pioneri, O. G. Rejlander e H.P. Robinson, erano soliti unire diverse immagini disparate in un’unica immagine, così da creare una realtà nuova.

In tal modo ”l’introduzione di fotografie, immagini della realtà, in una composizione dipinta o disegnata, permette di distruggere la tradizione dell’arte, specchio della realtà. Le immagini <<danno a qualcosa d’irreale tutte le apparenze di qualcosa di reale che è stato fotografato>>” [ J.A Keim, Breve storia della fotografia].

Non mancò neppure un filone basato sul proposito di creare immagini ”pittoriche” (le composizioni preraffaellite di Julia Margaret Cameron), ma il riconoscimento come forma d’arte a questo nuovo genere fu a lungo contestata: si ricordi la critica feroce di Charles Baudelarie, in occasione del Salon del 1859 (quando per la prima volta anche i fotografi furono ammessi), ove dichiarò: <<Una follia, un fanatismo straordinario s’impossessò di quegli ammiratori del Sole. Accostando e raggruppando buffoni e baldracche, agghindati come macellai e lavandaie a carnevale, pregando questi eroi di voler conservare per il tempo necessario all’operazione, la loro smorfia di circostanza, ci si illuse di ricreare le scene tragiche o graziose della storia antica… e si commise un duplice sacrilegio, offendendo nello stesso tempo la divina pittura e l’arte sublime dell’attore>>.

Ad essa ben presto se ne sostituì una parallela, ossia quella tra artisti e fotografi ”puri”, vale a dire tra coloro che facevano un uso improprio ( e indiretto) del mezzo e coloro che sapevano padroneggiare la tecnica; negli anni ’30 Albert Renger-Patzsch rivendicava ancora tale distinzione, affermando: <<Lasciamo l’arte agli artisti e tentiamo, coi mezzi di cui dispone la fotografia, di creare fotografie che abbiano soltanto qualità fotografiche, senza prendere nulla a prestito dagli artisti>>.

Negli anni ’60 iniziò a farsi strada l’idea che una commistione tra le due figure fosse non solo possibile, ma ormai inevitabile.

Se Wharol ”ribalta l’identità che solitamente si crede di dover attribuire all’artista, contemporaneamente riabilita quella caratteristica di meccanica automaticità che, pur appartenendo per costituzione alla fotografia, si era fin lì creduto di dover obbligatoriamente superare, volendo accomunare la fotografia stessa all’arte […] Agli occhi di Wharol la fotografia rappresentava il prototipo perfetto di un’arte meccanica, in grado di esautorare completamente l’autore come soggetto psicologico, sostituendolo con un autore-macchina” [C. Marra, Fotografia come arte].

La cultura pop, facendo anche ricorso al procedimento del readymade, crea una nuova estetica, intuendo che ”occorre avere il coraggio di guardare a quegli aspetti della fotografia che fino a quel momento avevano creato imbarazzo e difficoltà al riconoscimento artistico del mezzo (l’esautoramento dell’autore, l’esaltazione di una processualità meccanica e automatizzata, un interesse prevalente alle sollecitazioni concettuali più che formali), contribuendo così, in maniera decisiva allo sviluppo di un’estetica tecnologica affettivamente alternativa a quella della manualità” [Marra].

Una sintesi ben riuscita che trova nella fotografia di Diane Arbus il punto d’incontro perfetto affinché questa contrapposizione venga superata.

Col decennio successivo la distinzione tra artisti e fotografi puri viene superata, nell’ambito del dominio delle poetiche extra-pittoriche e nell’affermazione del concettuale, segnando il riemergere di un vecchio protagonista: il corpo.

Il Post-umanesimo e lo specchio ”puro”

”Se non esci da te stesso non puoi capire chi sei,,

José Saramago

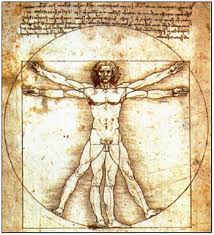

Se in passato l’Uomo veniva concepito come misura di tutte le cose, bisogna ammettere che tale visione è stata ribaltata, riducendolo a misura tra le cose; l’aurea divinatoria, la superiorità come riflesso dell’immagine divina nella sua compiutezza e identità, pur coi suoi difetti, aveva trovato il miracolo della realizzazione visiva nel calcolo perfetto, simbolo di una razionalità oscillante tra il sacro e profano, dell’Uomo Vitruviano, summa del sapere, della bellezza, della sua materialità, del suo essere inarrestabile se non dinanzi a Dio.

Un’ideologia secolare, che subì la prima scossa con Galilei e l’enunciazione della teoria copernicana poi, che generarono profonde crepe nei pilastri del pensiero occidentale, aprendo la strada ad un lento ed inarrestabile processo di secolarizzazione, che raggiunse vette alte durante il secolo dei lumi, col trionfo del razionalismo e di tutte le correnti che da esso originarono, rivalutando il ruolo della scienza e mettendo Dio accanto all’Uomo, senza ancora sostituirlo completamente.

L’idea che l’uomo potesse discendere da un ordine di primati e che il suo remoto antenato fosse una scimmia, pur nello scetticismo generale, unita alle ricerche freudiane, diede l’immagine di un corpo sin troppo materiale e ben lontano dalla perfezione e dalla sacralità che pure aveva suggestionato gli artisti, svelando che la razionalità assoluta era un’illusione, suffragata da un insieme di pulsioni che agiscono nell’inconscio.

Al grido di ”Dio è morto! Dio rimane morto! E noi lo abbiamo ucciso!”, Nietzsche sancisce il definitivo superamento di ogni morale legata alla religione.

La via verso un pensiero libero, laico e, soprattutto, rivoluzionario trova eco nella fine del potere temporale della Chiesa, nelle lotte sociali e nazionali, nell’affermazione di ideali nuovi e ha il suo fulcro in una nuova classe sociale, quella borghese, portatrice di un progresso rapido e disinibito, motore di un generale cambiamento che investirà ogni campo.

L’elettricità, la radio, il telegrafo, i cinematografi e la stessa fotografia segneranno piccoli e, all’apparenza insignificanti, passi verso quello che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere: immortalare la realtà, vedere immagini che non fossero dipinte o stampate addirittura muoversi, il poter comunicare direttamente a determinate distanze: sembrava che tutto fosse possibile, e il corpo ne fu investito.

La Tour Eiffel, innalzandosi, diventa l’emblema del trionfo dell’uomo e della tecnica sulla natura, la sua sfida a voler toccare i cieli ed andare oltre di essi; il millennio si appresta a concludersi ”bestemmiando Dio e il padre’‘ (Walter Pedullà) col ruggire dei motori, col peso del ferro e dell’acciaio, con l’annebbiamento di un fumo apocalittico e il sovvertimento dell’ordine stabilito.

L’Uomo Vitruviano sembra disintegrarsi sotto i colpi dei mortai e lo scoppio delle bombe; l’ideale della supremazia cede il posto all’idea della bestialità, l’idea di bellezza si tramuta in immondo, tanto che ”l’arte del Novecento mostra una straordinaria attenzione alla corporeità, a volte esibita al limite della decenza” [Baldacci, Vettese, Arte del corpo].

La moda libera il corpo dalle prigioni dei bustini, delle parrucche, delle ampie gonne, dei cappelli a cilindro; la danza riconquista lo spazio e la libertà espressiva contro i canoni ferrei e l’espressività soffocate della danza classica: le movenze moderne, flessibili di Martha Graham, Merce Cunningham, Meredith Monk si librano accompagnate da suoni disarticolati e nuovi.

La sperimentazione passa attraverso il linguaggio del corpo e la sua espressività, mentre il lento sovvertire dei tabù legati alla sessualità e alla carnalità viene urlato nelle strade, nei concerti, appare nelle rassegne artistiche, diventa il soggetto della performance.

Gli anni ’70, soprattutto, presteranno molta rilevanza ad un’analisi concettuale legata al corpo: esso, allora, viene violato (Marina Abramovic, Gina Pane, Rudolf Schwarzkogler, Vito Acconci, Ana Mendieta, Chris Burden, David Nebreda), deriso (Azionisti viennesi, VALIE EXPORT, Paul McCarthy), alterato (Orlan, Stelarc, Rebecca Horn), si fa veicolo di protesta sociale (Lygia Clark, Hélio Oiticia, Lygia Pape, Regina José Galindo, Yayoi Kusama, Barbara Kruger). La Body Art segnerà la definita assunzione del corpo come protagonista assoluto: un corpo reale, presente e coinvolgente, lasciato alla visione e partecipazione, anche attiva, dello spettatore (gli Happenings di Allan Kaprow e John Cage al Black Mountain College, le performances di Fluxus, i ”Das Orgien-Mysterien Theater” di Hermann Nitsch, l’Utopia Station di Molly Nesbit, Hans-Ulrich Obrist e Rirkrit Tiravanija, progetto del 2003, concepito col proposito di un coinvolgimento totale dello spettatore).

La fotografia e il video assumeranno, allora, rilevanza al fine di documentare queste performances, nel senso di divenire testimonianza e al contempo trasmissione, andando ben oltre, ossia assolvendo alla funzione riflettente come mezzo di indagine e autocritica.

L’esporsi in prima persona, il mettersi ”a nudo” e in dialogo riflessivo e mediatico dà origine a quella che Rosalind Krauss definisce ”estetica del narcisismo”, con quest’ultimo che assurge ad una determinata funzione: quella di farsi medium. Come tale emergono, dunque, una serie di elementi, primo fra tutti la centralità del corpo; in relazione al video, poi, bisogna sottolineare la simultanea ricezione e proiezione di un’immagine: ”il video” scrive la Krauss, ”è in grado di registrare e trasmettere contemporaneamente, producendo un feedback immediato.

Il corpo è quindi come se fosse centrato fra due macchine che sono l’apertura e chiusura di una parentesi.

La prima di queste è la telecamera; la seconda è lo schermo che proietta l’immagine dell’operatore con l’immediatezza di uno specchio”.

Nell’istante in cui si pone dinanzi all’obiettivo e il corpo appare, nel caso del video, sullo schermo si attiva un processo in base al quale ”l’osservato” assume consapevolezza dell’immagine riflessa e per effetto della riflessività la interiorizza, la fa propria non percependola più come oggetto e generando una profonda frattura temporale tra il presente reale e quello creato dai tempi del feedback.

Prendere consapevolezza di sé, chiudersi in quelle parentesi e confrontarsi con il riflesso; è quanto Vito Acconci opera in Centers (1971) e in Air Now (1973), ossia osservarsi e farsi osservare, per capire l’errore, correggersi, in un presente assoluto, in un non-tempo senza spazio.

Lycia Benglis in Now (1973) si muove e dialoga in contemporanea con il suo riflesso attivando un processo autoerotico, facendo crollare il tempo presente, annullando il passato e gli oggetti circostanti (Krauss). Il narcisismo origina dalla ricerca, dallo svelamento e lo proietta in un continuum spazio-temporale assoluto e indefinito, illusorio, ma in senso reale, secondo quanto chiarito da Baudrillard.

Joan Jonas in Vertical Roll (1972) riflette con uno specchio parti del suo corpo, ruotando intorno come se avesse in mano una telecamera e descrivendo ciò che osserva al pubblico che assiste da lontano, generando una discrasia tra il tempo dell’immediata visione dell’immagine e la differenza di posizioni che essa assume nei riguardi di chi la osserva, sicché le percezioni saranno differenti a seconda dei punti di vista molteplici, amplificati da un effetto di dissolvenza che il muoversi della telecamera genererà.

Si stabilisce una triangolazione in virtù della quale tre sono i punti focali di osservazione: quello dell’artista verso lo specchio, il moto inverso e riflettente di quest’ultimo e la camera che ingloba ed isola la scena, restituendola all’osservatore, il quale, in tal modo, resterà soggetto esterno alla triangolazione, ma partecipe passivo dell’insieme e del particolare.

La stessa triangolazione che David Nebreda ripropone ricorrendo alla fotografia, con la differenza che l’obiettivo è il riflesso del corpo dell’artista disteso a terra con dinanzi uno specchio (circolare).

Il particolare risiede nell’assenza dell’immagine riflessa nello specchio; Nebreda non svela se stesso attraverso il suo riflesso, ma attraverso l’immagine fotografica: in tal modo egli, nell’incapacità di riscoprirsi, affida tale compito a chi lo osserva.

Il suo Narciso è annientato dall’imperfezione della sua persona, che pur tenendo in mano un compasso non riesce a riflettersi nella razionalità della forma perfetta. Gli è negato il sapere, la bellezza, la ”normalità” e se ne tiene a distanza. Ciò che lui non vede lo testimonia attraverso il suo riflesso in celluloide.

Ana Mendieta, invece, in Glass on body imprints (1972), ragiona sulla deformità dell’immagine riflessa che non riesce ad oltrepassare lo schermo, non viene da esso sublimata, estetizzata o valorizzata, ma deturpata in smorfie grottesche.

Non vi è estetica e ”Art must be beatiful, artist must be beatiful ” diviene il proclama con cui l’Abramovic ammonisce qualsivoglia ricerca estetica che travalichi il significato concettuale di quello che deve essere una data opera, riflettendo bene lo slogan di quegli anni ”Fare male e in modo approssimativo”.

Un narcisismo moderno, al limite del perverso e del melanconico che nascerebbe, secondo Adorno e Horkheimer, da un odio-amore verso il corpo, che viene asservito, deriso, maltrattato e ”insieme desiderato come ciò che è vietato, reificato, estraniato”.

<<Il narcisismo dell’esporsi>> scrive Valentina Valentini, <<e il senso di pericolo che questo esporsi comporta per l’artista, è enfatizzata dal dispositivo elettronico. Se da un lato dunque il mettersi in immagine del soggetto di fronte alla telecamera fa emergere la dimensione psicologica del medium elettronico, dall’altro…trattano il corpo umano come un oggetto>> [Valentina Valentini, Allo specchio].

Trasporre il proprio corpo in immagine implica un uscire da sé e questo determina o un’estensione della proiezione del proprio corpo o una sua mutilazione. Per tale ragione esse possono definirsi, come già fece Walter Benjamin, ”chirurgiche”, in quanto ”protesi- come supplemento divino al corpo che minaccia una mutilazione demoniaca, o come gloriosa simbolizzazione fallica del corpo che presuppone un’orribile castrazione” (McLuhan).

Il dio protesico, di cui parla Freud in relazione all’uomo, ha aggiungo organi ausiliari, ha manipolato la sua carne e l’ha meccanizzata sino a riprodurla e ridurla in immagine. La donna schermata di Nam June Paik e Charlotte Moorman, o meglio, quella figura umana compressa nel cerchio dal quale tenta di fuoriuscire, affiancata da uno schermo, di Lycia Benglis, ben incarnano l’evoluzione dell’Uomo Vitruviano oltre il XXI secolo: ha varcato quei limiti inaccessibili, proiettandosi oltre lo schermo, varcandolo come una soglia verso un mondo oscillante tra tecnologia ed umano, in stretta simbiosi come vasi comunicanti.

Il corpo riflesso non ha più nello schermo un limite, ma riesce a sfondarlo e a modificarlo, riesce a reinventarsi costantemente, a spingersi sino ai confini tra la vita e la morte (si pensi a The Morgues, di Andres Serrano, 1992): l’immondo (Nebreda), l’osceno (Helmut Newton, Robert Mapplethorpe), l’erotico, l’illecito (Nabuyoshi Araki, Larry Clark), il mondo quotidiano e quello degli emarginati (Diane Arbus e ancora Nan Goldin, con le sue narrazioni fotografiche della quotidianità periferica di New York, tra locali, drogati, malati di AIDS, emarginati; un quotidiano anche ironico, come nel caso di Betty B, che si fa seguire da un detective privato e si fa immortalare a sua insaputa) trovano al di là dello schermo la loro espressione, sublimata dall’arte.

Un senso di antiestetico che si nutre di edonismo e voyeurismo, che ama il dolore e il piacere e lo ricerca nella trasfigurazione della carne e nel peccato pornografico esibito, nella ”frattura morale, il paradosso del disgusto misto alla fascinazione, o della simpatia mista al sadismo; una frattura dell’immagine del corpo, l’estasi dei dispersi salvati dall’esercito, o la fantasia della disincarnazione dissolta nell’abiezione”[Hal Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del secolo]; un Narciso che non si perde nel suo riflesso, che il dolore ” non lo desidera come risorsa di purificazione, né lo concepisce come redenzione […]. Per farla finita col giudizio di Dio […]” [Orlan].

-Alessio Celletti

immagini web